重要文化的景観 小鹿田焼の里

文化的景観とは

平成17年の文化財保護法の改正により新しく誕生した文化財で、自然と人の暮らしが作り上げてきた文化的な風景を指します。

保護する対象は単に形のある歴史資産だけではなく、その風景を形成する人々の生活そのものを含んでいます。

そのうち特に重要なものを「重要文化的景観」として選定し、今後はこれまでの形を変えずに保存するという文化財とは違い、地域文化財として、それぞれの地域の社会環境の変化に応じて保存していくという動態保存が目指されています。

重要文化的景観 小鹿田焼の里

日田市の最北部、福岡県との県境に位置する小鹿田皿山・池ノ鶴地区は、北に英彦山を控え、耶馬日田英彦山国定公園の南西部を占める地域です。日田市北部を南流する小野川の源流の一つである大浦川及び五色谷川が形成した狭隘な谷地において両地域は形成され、水・土・木といった地域資源を巧みに利用した生活・生業が営まれてきました。

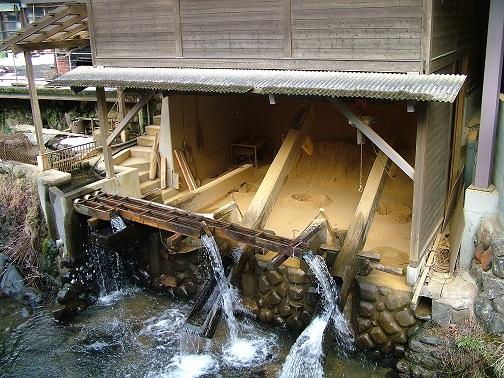

皿山地区では、当地で採取される陶土を利用した小鹿田焼の生産が行われる。「唐臼」と呼ばれる陶土を粉砕する施設は河川の水力及びアカマツなどの木材を活用し、窯焼きの燃料には周辺で産出される杉材が用いられています。

池ノ鶴地区では、急峻な斜面地に当地に分布するプロピライト(変朽安山岩)を利用した石積みの棚田が形成され、「除け」と呼ばれる独特の水利システムによって営農が継続されているほか、シイタケ生産や杉材を活用した薪炭材生産が行われています。

「小鹿田焼の里」は、地域の資源を活かし、窯業や農業といった当時の生活や生業のありかたを理解する上で貴重な文化的景観です。

小鹿田焼の里 パンフレット (PDFファイル: 4.5MB)

重要無形文化財小鹿田焼

小鹿田焼は日田市源栄町皿山にある窯場で、宝永2年(1705)小石原焼の陶工柳瀬三右衛門らによって導入され開窯したと伝えられています。

以来、明治時代末期まで甕・鉢・壺などの農家の日常雑器を製造し、昭和6年には民芸運動の指導者柳宗悦の来山により、その伝統的な技法と質朴・雄勁な作調が賞揚され、昭和45年には国の記録作成等の措置を講ずべき無形文化財に選択されました。

以降、今日まで主な原料の確保から、製造や加工、伝統的用具による製品製作に至る製作工程には、次のような伝統的かつ地域的な技法が純粋に継承されています。

原料となる陶土は、皿山周辺で採取される原土を大浦川の水源を利用した唐臼で粉砕し、中・外槽と呼ばれる貯蔵槽の中で濾過作業を繰り返し、天日乾燥します。

成形では蹴轆轤が用いられ、刷毛目・飛び鉋・櫛目・指描き等の技法により模様が施され、木灰・藁灰・長石・錆石などの原料によるフラシ釉・地釉・セイジ釉・薄セイジ釉などの釉薬は、生掛けを基本に施釉します。

最後に、伝承された登り窯による焼成が行われ、伝統的な作調の作品が仕上がります。

窯元は家族単位で構成され、男子一人が窯を伝承する習慣が今なお続いており、現在この伝統技術は小鹿田焼技術保存会によって保存・伝承の努力がなされています。

アクセス

| 日田市街まで | 福岡市から | ・JR鹿児島本線・久大本線特急で1時間10分 |

| ・高速道 大宰府I.C.より50分 ・高速バス 博多バスターミナルより1時間50分 |

||

| 久留米から | ・JR久大本線特急で40分 | |

| ・高速道 久留米I.C.より50分 | ||

| 大分市から | ・JR久大本線特急で1時間40分 | |

| ・高速道 大分I.C.より1時間10分 | ||

| JR日田駅から皿山まで車で30分 日田バスセンターから皿山までバスで50分 |

||

| 日田I.C.から皿山まで車で25分 | ||

建築行為等届出書【様式1】・建築行為等通知書【様式2】

日田市景観条例の届出制度の仕組みについて

良好な景観形成を図るため、景観計画区域内において建築物等の建築行為がある場合は、届出の対象となる物件について届出内容が景観形成基準に適合しているかどうか審査し、必要に応じて指導・助言等を行います。

日田市では“全市域における指導や助言を中心とした景観誘導”と併せて“景観形成重点地区を対象とした勧告”など、行為の制限を設定することで良好な景観の形成を図ります。

小鹿田焼の里 文化的景観保存計画

≪ 準 備 中 ≫

景観 関係計画及び条例

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 文化スポーツ観光部 文化財課 文化財管理係

〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館2階)

電話番号:0973-24-7171(直通)

ファックス番号:0973-24-7024

更新日:2021年03月31日