官民集合研修 レクチャー4

【レクチャー4】

「暗ければ人はついて来ず」

岡崎正信氏 CRA合同会社

1972年生まれ。岩手県紫波町オガールプロジェクトにて、紫波町の代理人かつ民間の代表として公民連携事業を企画推進。オガールに関連する株式会社の代表取締役。

「ひたReデザインプログラム」コーディネーター

文書:フリーライター 矢野由美

写真:日田市

官民集合研修レポート(冊子) (PDFファイル: 5.6MB)

「暗ければ人はついて来ず」

思い起こせば、このプログラムの実質初回である「ひたReデザイン講座・公も民も変わらなければならない(9月20日)」から、受講者はそれぞれに思い浮かべる“公のための起業/事業”を温めてきたはずです。

特に、官と民のユニットワークに参加した人たちは、これまでに見聞きした事例から、「この物件でみんなのためになる“何か”」を連日深夜に渡るまで議論してきました。

そして、それをそれぞれのオーナーにプレゼンテーションするところまで練り上げた訳ですが、そこで終わりではありません。それを現実のものにするところまでが本来この講座の目指すところです。

さて、3日間にわたるプログラムの最終レクチャーです。コーディネーターの岡崎さんのお話、この3日を越えてきた私たちに何を残してくださるのでしょう。

真剣にやれよ、仕事じゃねえんだぞ

さて、私たち受講者は、地域を活性化させてきたリーダーたちの話をいくつも聞いてきました。多くのことをインプットすることができました。さて、これをいかにアウトプットできるか。これを最後に問われたのが、岡崎さんの最後のレクチャーでした。

仕事は、基本的に頼まれごと。自分のまちのこと、自分が他の人のために役立てると気づいたことがあれば真剣にやろう。これ、つまり、タモリ氏の名言「真剣にやれよ、仕事じゃねえんだぞ」。これは、我が社の社訓でもある。

日田市役所の皆さんにも言いたい。公民連携と簡単に言ってもらいたくはない。必要があれば、市役所を辞めてまちに出て欲しいとすら思っている。補助金という名のお金をどんどん使うところにいい人は少ない、ろくなまちではないといってもいい。

国からの補助金をどんどん投入し、大きな建物を作る。それにより地価が上がり固定資産税が支払えなくなったり、テナントとして入った店が立ち行かなくなった人を何人も見た。中途半端な公共事業は人と地域を衰退させる。優先順位は、民の中を巡る“自由なお金”だ。言い換えれば「公共事業は究極の自己満足」といってもいい位だ。

今回のユニットワークに参加した市民のみなさん、役所の人を見直した場面がありませんでしたか。面白い意見を持っている人、問題の解決法を提案してくれた人もいたはず。

一方事業を興すにしても、自分の生活が成り立てばいい、自分が儲かればいいとこれまで考えていたかもしれない。しかし、その事業は自己満足だけになってはいないかと自らに問うて欲しい。もしその問いに「自分がその事業の客になりたくはない」と思うのであれば、人もまた満足できない。

もっともだと思います。こうやって役所の人・民間の人、一緒になって何かをつくろうとするのであれば、100%とはいわずとも、大勢の人が「楽しい」「よかった」と言ってくれるもの、実際に地元に還元できるものをつくらなければなりません。

とても失礼な言い方をするなら、単なる商店・サービス提供のお店であれば、日田市内で大体のものを見つけられます。日田市を構成する人口・世代をある程度満足するだけのものはあると感じています。

それを上手に結びつけ、市民や観光客に“より高いまちの質”として提供しようとするなら、志を持つ人たちがそれぞれの得意分野を持ち寄り、みんなが同じ思いで一方向を向かなければならないでしょう。

全てが変わらなくていい、変わらなくてはならないのは「人」

市民によし、観光客にもよし、という場を作ろうとするのなら、駅前通りあたり全部一新してください!…と言いたくなるところですが、それこそ官に頼った発言となってしまいます。新しくすることが正解ではないはず。

日田はまさしく天領。幕府の直轄地だった時代から文化や暮らし方がうまく積み重なり、それが魅力です。それらを否定することは、NG。たとえ収益が見込めたとしても、駅周辺にブランドの直営店が来たところで、「雰囲気がいい」とはならないのではないでしょうか。

この講座のために、何度も日田へ足を運んだが、その中でも特に三隈川は「The日本」。もちろん他にも日田らしい美しい場所は多くある。その中にも、手をかけることでもっと明るくなるものはある。

貸してよし・借りてよし・地域よしを考え、志や明るさを基本にすれば、仲間や共感が生まれお金が回り始める。年長者であれば、「あの人のお叱りなら受けたいと思ってもらえるか」を考えて欲しい。聞く耳を持ち、若者の失敗を許す勇気が必要。失敗は成長のための薬。失敗を責めるよりも、一緒になって「まちづくり」という遊びを楽しめるかどうか、委ねる器量を持っているかを自らに問うて欲しい。

誰もが若いとき、何かしらの失敗をしているはず。それをいつまでも責め続けられるなら、そこで成長は止まり、自らを否定するようになり、小さな人間になってしまうでしょう。そんな大人に、私たち受講者はなりたくはない。心からそう思います。

できれば、一緒になってまちを楽しみたいはずです。そして、そこに自分も身を置きたいはずです。自分がプレイヤー(まちづくり実践者)になればいいし、なれないのならプレイヤーを手助けする側に回ればいい。それが、私たち大人の役割なのだと痛感しました。

子どもからのヒントを得てもいい。失敗させてもいい。

子どもは、親や地域の手元で“育てるもの”と思っていました。しかしながら、実はそうではないようです。子どもは子どもなりの「まちのあり方」を考えているかもしれません。特に自立心の芽生える小中学生以上ともなれば、自らの置かれている環境に不便や苦痛を感じ始めます。彼らの声に耳を傾けることも、時には必要かもしれません。

フィンランドでは、公園を作るときのコンペに小学生チームが参加することがある。もしもその案が優れていると認められれば、法やお金の問題を解決する人材をあてがい、その案をブラッシュアップし、最終的に採用される。それはなぜか。公園の利用者の多くは子どもだから。

つまり、「その場所は誰が使うのか」から紐解くと、まちのあり方がくっきりと見えてくることも少なくない。もしも遊休不動産があるのなら、若い人に任せてみよう。それは教育だ。地域の経営課題を官民で共に考えよう。

ちなみに、私が作ったバレーボール専用の体育館を利用し、岩手県選抜に選ばれなかった子ども達を対象にチームを編成。そのチームを導くのは、優秀なコーチではなく、ともに考える大人だ。その結果、子ども達は自ら考える選手になってくれた。

優秀なコーチがつくと、ただ単に「コーチの言うことを聞く子ども」になってしまう。こんな子ども達がこれから社会を担うとなると、少々不安を抱いてしまう。それよりも、自らの問題に気づき、自らで解決できるような子に育って欲しいと思う。さて、コーチの言う通りに動く子、自ら考える子、どちらが優秀な人間になってくれるだろうか。

もしも残すお金があるのならば、「お金」として残すのではなく、小さな失敗をさせて「人」を残すほうがいいのではないだろうか。ここで言う「人」とは、教育を受け学力を身につけた、という意味ではなく、地域を背負うリーダーという意味だ。社会生活を通じて、このような人材を生み出すことができ、壁に遭遇したとき、そのときこそ公民連携が必要。

市民みんなのためになるアイディアがあれば、それを声に出して言ってみるといいのかもしれない、と思えます。そしてそれに共感し、協力してくれる人が現れれば形になりそう…。まちの賑わいを取り戻すアイディアを持つ人がいれば、こんな私だって協力してみたいのではないか、と考えさせられました。

確かに、これからの日田をどうにかしたい、と思っていながら、その「何か」がないと思い込み、外に流れ出ているのは若い人たち。その若い世代がまちのためにこれをしたい、と思っているのなら、声を上げて欲しいと思います。

名言が、この日本の先を指し示している!

人というもの、過去も、現在も、未来も基本的に変わりはないものだと思います。自分のためだけに生きる人、人と仲良くやっていく人、人のために自ら損をしてでも先頭を切って歩く人…。

人間には、「取扱説明書」がついてはきません。でも、先に触れた3つのパターンのどれかを自ら選ぶことはできます。

- 「暗ければ人はついて来ず」

坂本龍馬 - 「経済なき道徳は戯言、道徳なき経済は犯罪」

二宮尊徳 - 「凡人は小欲なり、聖人は大欲なり」

二宮尊徳 - 「勝つことばかり知り、負けることを知らなければ害は身に及ぶ」

徳川家康 - 「やる奴はどの時代でもやる、やらない奴はやらない」

矢沢永吉

【注意】著名人の名言をまちづくり講話用に活用しています。

経済や人づくりには様々な名言があるが、これらをまとめると

- 言うだけではダメ、実行する

- 大きく明るい夢を持つ

- 小さな失敗を大切にする

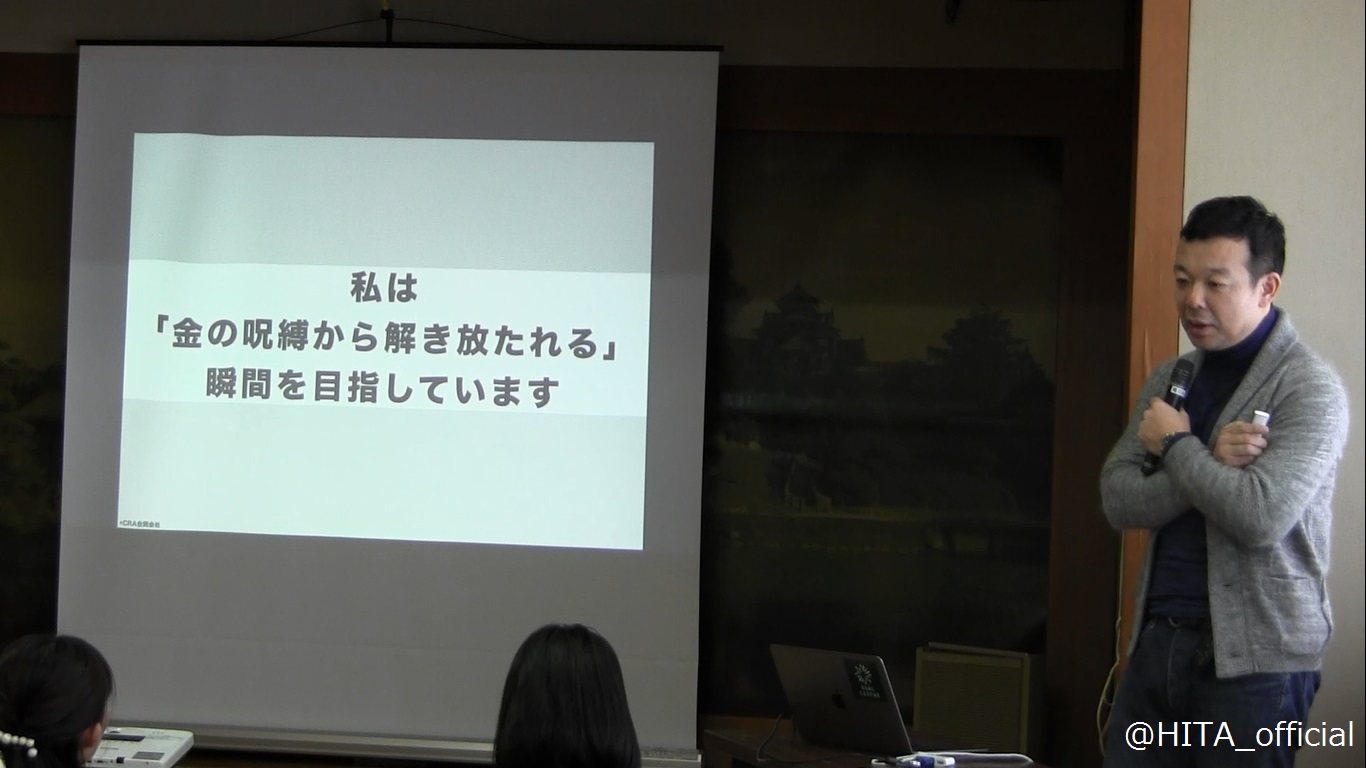

ということになるのではないだろうか。この名言は今でも通用するもので、志は道徳となり得、道徳を“実行”するためには資金が必要だ、という事実は今も昔も変わりない。事業を始めた瞬間に金の呪縛に取り付かれたときは、その事業そのものは正しくないものかもしれない。

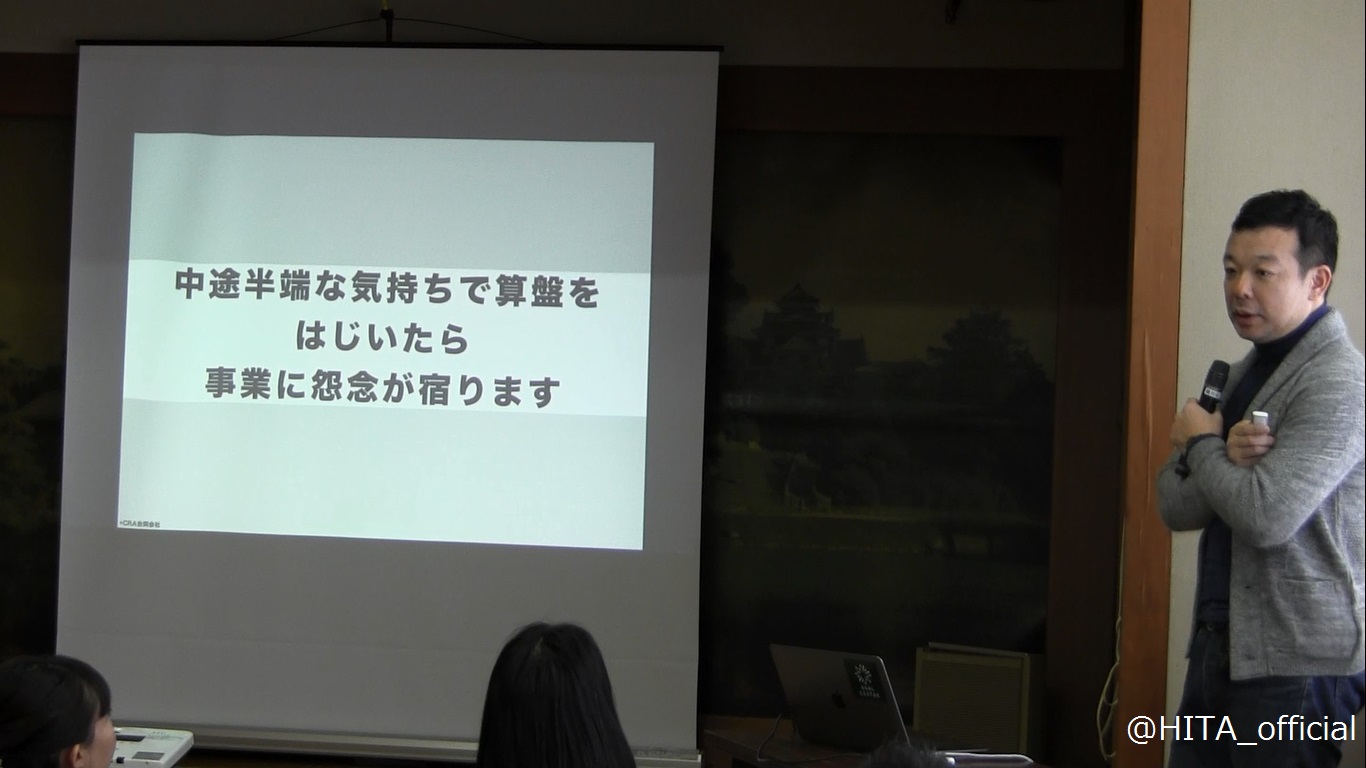

中途半端な気持ちで算盤をはじいても、その事業には怨念が宿る。パブリックマインドを持って事業を興す、ということはお金の呪縛から解き放たれることを目指すということ。借金をしても辛くないのならば、そこには同じ志を持つ協力者がいて応援を得られるとき。そしてその共感がさらに広がり、お金が回り始める。

もちろん、自分自身で責任を負う覚悟がなければなりませんが、得意分野が異なる人が集まりチームとなれば「最強」です。そしてその事業(コンテンツ/店)そのものがまちを自分たちの楽しめる場所にするものであれば、自然と人は集まってきてくれるでしょうし、お金も落としてくれるはずです。

日田市は、もともと廣瀬淡窓が私塾を開いたり、廣瀬久兵衛が治水工事を行ったりと、自らの資産を投じる・共感してくれる人からの資金協力を得るなどして、「私」が「公」を実行してきた歴史があります。そのDNAを発揮するときが来ているようにも感じてしまいました。

「いつやるの? 今でしょ!」というどなたかの決め文句が頭の中を駆け巡っています。なぜなら…日田市も、「消滅可能性都市」のひとつだからです。今こそ、まちをどう楽しくするか、そのために何をしなければならないのかを大人が経験し、それを若い人に手渡さなければなりません。

これまでの「ひたReデザインプログラム」で指し示されたもの

2017年5月、「敷地に価値なし、エリアに価値あり(清水義次さん)」の講演から、この「ひたReデザインプログラム」がスタートしました。何人もの講師から学んだことは、

- 今あるものをどう活かすか

- 官も民もなく、一緒に解決法を共に探る

というとてもシンプルなことでした。確かに「成功例」ばかりを見聞きすると、その人だからできたんだろう、とか、資金があったからできたんだろう、などと感じてしまう瞬間もありました。

しかしながら、今、私たちに求められているのは「想像力」なのだと思っています。その影にある失敗や苦労に思いを馳せることと、今日田で活用されるのを待っている物件・公共空間を思うことは、ニアリーイコールだと感じるのです。

今回の講座やユニットワークから何が誕生するか、今はまだわかりません。一方で、3つのユニットが連日深夜まで議論したことは、たとえ実現できなくとも、「まちのために何をどう考えればよいのか」のプロセスを記憶に刻む作業だったのではないだろうか、と思います。

日田には素晴らしいものが多くある。そして、個々人で事業を興すガッツある人が多くいる。これは、私が日田で過ごした2年間に強く感じたことです。今回のひたReデザインプログラムでは、市役所の人も「どう市民をサポートするか」を学んでいます。今ここにあるもの・立ち上がる人・それをサポートする人、これら全てががっちりとうまく出会ったとき、日田市内に「楽しい場所」が生まれるはずです。

折りしも、駅前のデザインが大きく変わろうとしています。通勤・通学、ないしは観光や出張の出入口となる駅前が変化すれば、豆田と隈の中間点にもうひとつのにぎわいが生まれるはずです。

私たち大人は、今回学んだことを強く心に刻み、何かできることはないか、助けを必要としている人がいればその人に何ができるかと、日頃の暮らしに目を光らせていなければなりません。近い将来の日田のために。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 企画課 企画調整係

〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)

電話番号:0973-22-8223(直通)

ファックス番号:0973-22-8324

更新日:2021年03月31日